올해로 5학년 9반, N잡러를 자처하는 지리 선생님이 있다.

'버드 아이 뷰'로 숲을 기록하는 사진가이자, 한국의 산티아고 순례길 '여백의 길'을 디자인한 길라잡이, 김덕일 선생님 되시겠다!

- "호기심과 함께 걸어가는 사람"

▶ 김덕일 / N잡러(사진가·길라잡이·교사..)

"항상 그 부분에 대해서 고민이 많긴 한데. 나를 표현할 때 그냥 어디서 지금도 그냥 '호기심이 많은 사람입니다'라고 얘기를 하죠. 그게 되게 편하니까. 그냥 길을 열심히 걷는 호기심 많은 사람. 그 호기심 때문에 찾아보게 되고 그러면 그 찾아본 것을 또 같이 이야기 나눌 수 있고. 그냥 호기심이 호기심을 낳고 뭐 꼬리에 꼬리를 무는 것처럼 재밌어 인생이 그러면. 근데 그냥 거기서 '끝이야', '뭐 그 정도면 돼'라고 하면 너무 아픈 것 같아. 그래서 앞으로도 계속 호기심 가지려고."

- "사실 나는 사진부였어"

교육자의 길로 어언 30여 년. 그가 갑자기 다큐멘터리 사진가가 됐다. 전시회를 열고 책도 출판했다. 사실 그는 사진과 '운명'이었다고 하는데.

"난 놀란 게 내가 고등학교 때 사진 동아리에 있었다는 것도 몰랐는데. 나도 다 잊어버렸는데. 며칠 전에 고등학교 동창 모임이 있어서 갔는데 "야, 그때 너 사진반이었어" 그러는 거예요. '아, 이거 뭐지?' 그러다가 대학교 가서 이제 답사 다닐 때 사진을 찍어야 하는데. 그때 찍어놓은 슬라이드 필름이 집에 있는 거 보면 못 버려 아까워서. 그랬던 것 같아. 사진 그렇게 시작했던 거고. 근데 어느 날 그게 내 언어, 내가 제일 잘 표현할 수 있는 언어인 것 같고. 그래서 그러다가 계속 하다보니까 사진에도 조금 문법이 있지 않을까. 일반 언어처럼 그래서 이제 사진 문법을 배우기 시작한 거지. 그전까지는 내가 뭘 쓰는지도 모르고 어떻게 쓰는지도 모르고 많이 찍었는데. 이제는 어느 날은 하루 종일 걸어서 한 장도 안 찍을 때도 있어. 왜? 내가 생각하는 그 장면이 아닌 거야. 뭐 그런 것들 때문에 계속 하고 있는 것 같아. 지금도 휴대폰 꺼내가지고 언제든지 그냥 차에서. 여전히 내 무기를 들고 다니는 그런 거."

- "토요일에는 고창으로"

'나만의 이야기'를 찾아가는 여정, 그가 고창을 만난 건 우연 같은 '운명'이었다.

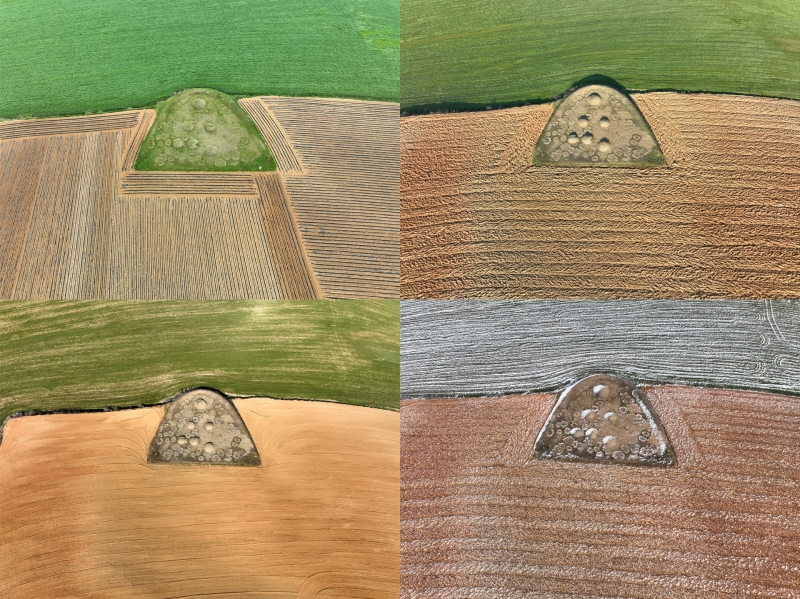

"갑자기 토요일날 하루가 빈 거예요. 고창에서 사진을 하신 분이 무슨 행사가 있다는 거야, 무슨 걷기 행사가 있다는 거야. 그래서 가보면 좋겠다고. 그래서 어, 좋다 그러니까 온 거예요. 맨 처음에 하루 걷다 보니까 걸으면 보이는 것들. 차 타면 안 보이지만 걸으면 보이는 것들. 그런 거 하나하나가 너무 눈이 가는 거예요. 거기 걷다 보니까 막 고인돌이 널려 있고 막 수박이 널려있고. 재밌는 거예요 이게. 그래서 고창으로 계속 한 몇 주 다니다가 이거 너무 재밌는데 그래서 여기에 이야기를 또 하나 하면 어떨까 하면서 이제 찍기 시작했고. 카메라 들고 계속 메고 다니다가 '좀 화각을 높여보면 어떨까' 그래서 이제 허가받고 화각을 높여서 찍고. 그러다보니까 좀 다른 모습들이 보이는 거죠."

- 무덤과 고인돌에 '빠지다'

이른바 '버드 아이 뷰'.

새의 눈으로 숲을 내려다보니 땅 위에선 상상할 수 없는 세상이 펼쳐졌다는 김덕일 작가.

그의 시선은 다름 아닌 '무덤'과 '고인돌'로 향했다는데.

"나는 어렸을 때 묘지가 무서웠거든요. 그래서 막 달려가고 묘지 가까이 가면 무서워서 막 뛰어가고. 이런 기억이 생생한데 여기는 되게 편안한 거예요. 아주 널따란 곳에 한 가운데 '내가 주인이야' 이렇게 하는 것처럼. 근데 알고 보니까 주인이었더라고요. 왜냐면 이분이 맨 처음에 여기에서 살았고 또 거기에 묻혔고 그러고 나서 후손들이 와서 그 숲을 개간해서 밭으로 이용하고. 그런데 그 분은 원 선주민인 거죠. 이 묘지 부분에 너무 붉은색에 붉은 황토가 있는데 황토가 서서히 옅어지면서 그라데이션이 쫙 돼 있는 거예요. '아 내가 이걸 본 적이 있나?' 이것도 너무 좋고 그래서 여기를 한 최소한 봄, 여름, 가을, 겨울을 찍어야 하지 않을까. 그래야지 여기 땅에 대해서 이야기를 할 수 있지 않을까. 시간을 누적해봐야 되겠다. 개간지는 살아있는 자의 공간, 그다음에 개간지 안에 밭 한가운데 묘지는 돌아가신 분이 편안하게 잠들어있는 공간. 그래서 보이는 공간, 보이지 않는 공간. 살아있는 공간, 조금은 살아있지 않은 공간. 그런 경계선상에 묘지가 있더라는 거죠. 그래서 이제 그 묘지가 저한테 굉장한 메시지를 던져줬어요."

고인돌과도 사랑에 빠진 김덕일 작가.

"또 묘지를 보다 보니까 고인돌이 보이는 거예요. '이 고인돌이 왜 여기 있지?' 내가 아는 고인돌은 특정한 장소에 막 군집돼 있는데. 왜 여기에도 있고 저기도 있고 저기도 있지? 이거 뭐야. 근데 고인돌이 있는 곳을 가서 보면 일단 낮은 곳이 아니라 이렇게 약간 올라온 곳들이에요. 다 그러면 이게 무엇을 의미할까. 그래서 분명히 그것은 동네 사람들이 제일 많이 볼 수 있는 공간으로 왔을 텐데. 그럼 거기도 이렇게 '숲'이 있었을 거고, 거기서 사람들이 쉬었다 갈 수 있는 공간이 있었을 거다. 그렇게 하다가 그다음에 묘지만 있는데 '숲이 왜 없지' 그래서 '숲이 뭘까'를 그때 고민을 이제 하기 시작한 거죠."

- "사라진 숲은 어디로 갔을까"

인간의 손이 닿기 전의 공간을 찾아서, 새로운 여정을 시작한 김덕일 작가.

"초침이 움직이는 것처럼 숲이 자꾸 사라지는 거예요. 그래서 이게 이대로 간다면 '어떻게 될까'라는 고민에 빠져 있었다가 이제 숲의 얘기를 하면서. 그러면 묘지에서 시작됐지만 그 공간에서 시작됐지만 그래서 내가 숲을 발견한 게 맞지만. 숲이 뭔지 알고 나니까 숲에 대한 얘기를 해야 되겠다. 이 자연 즉 산수, 이 숲은 우리 미래 세대한테 '빌려다 쓴다'라는 개념이 저는 맞다고 보거든요. 미래 세대 것을 우리가 가져다가 먹고 살아야 되니 어쩔 수 없이 그러면 조절을 해야 되는 부분이잖아요. 그런 걱정은 있어요. 저는 거창하게 뭘 '아 이거 복원해야 된다' 어디 가서 '환경 파괴하면 안 된다' 이렇게도 할 수 있겠지만, 나는 나의 언어. 아까 얘기한 그 사진은 저의 언어거든요. 제가 제일 좋아하는 용어 중에 하나가 '이미지 언어로 말 걸기'. 그러면 그 이미지는 아까 얘기했던, 제가 물음표를 던지는 거니까. 각자의 생각과 경험에 따라 이게 읽혀지면 좋겠다."

- "날아다니면서 찍고 싶어요"

힘이 닿는 한, 버텨주는 한, 갈 수 있는 모든 곳을 가서 기록하고 싶다는 그.

"갈 수 있는 데까지는 다 가서 기록을 남기는 거죠. 그래서 그 기록들이 한 꼭지 한 꼭지가 쌓여서 나중에 이제 이렇게 결과물이 나오겠죠? 그게 저의 바람이기도 하고 버킷리스트죠. 그래서 '아 이런 얘기를 하는 작가가 있었다'. 그리고 그 사람은 아픈 부분만을 건드리지 않았지만. 건드리기도 엄청 건드렸지만 그래도 나중에 좀 일부분은 아우르는 부분이 있었다. 그런 얘기를. 그냥 꿈입니다. 그렇게 하고 싶어요. 그러니까 할 일이 많아요."

- "사라진 숲, 미래 세대에게 빚지는 일"

미래 세대에게 '빚을 지고 있다'는 김덕일 작가.

하지만 그의 작업은 한편으론, '미래 세대에게 빛이 될 기억'이다.

'빚이 된 기록'들이 '빛이 될 기억'을 만들어 줄 '시작'이기 때문이다.

2편에서 이어집니다.

(기획 : 전준상 / 취재·구성·내레이션 : 정의진 / 편집 : 김현주 / 제작 : KBC 디지털뉴스팀)

댓글

(0)