일본 네이버 라인 사태 관련 박지원 전 국가정보원장은 "역사도 팔아먹고 경제도 팔아먹고 자존심도 팔아먹고 윤석열 대통령은 왜 일본 앞에만 서면 작아지는가. 왜 그렇게 할 말을 못 하는가. 왜 찍소리를 못하는가"라고 윤 대통령을 직격 했습니다.

박지원 전 국정원장은 13일 KBC '여의도초대석'에 출연해 "그렇잖아요. 윤석열 대통령은 한일관계 정상화를 위한다며 위안부, 강제징용 우리 역사를 일본 기시다 총리에게 팔아먹었어요. 더욱이 우리 국민의 건강 문제가 달린 후쿠시마 핵오염수도 끽소리 못 하고 방조함으로써 우리에게 어떤 피해가 올지 지금 위험에 처해 있잖아요"라고 윤 대통령을 향해 직격탄을 날렸습니다.

박 전 원장은 그러면서 "그런데 지금 보십시오. 적성 국가면 뭐 중국이나 이러면 안보 차원에서 그러한 일들이 벌어질 수 있다"며 "그렇지만 우방 국가인 일본에서, 일본 기업들은 우리 한국에서 자유스럽게 경제활동을 하면서, 왜 우리 네이버 라인 문제는 그렇게 강제로 철수시키느냐"고 일본을 향해서도 목소리를 높였습니다.

이어 "이것도 가만히 있으니깐"이라며 "그래서 저는 다시 한번 말씀드리지만 외교라고 하는 것은 상호적이거든요. 만약 네이버가 불이익을 받으면 일본 기업에게도 우리 한국에서 불이익을 줘라 이 말이죠"라고 거듭 목소리를 높였습니다.

박 전 원장은 앞서 자신의 페이스북에 "윤석열 대통령이 그렇게 강조했던 자유 시장 경제에 반하는 일본 행태에 왜 찍소리조차 한 번 못 하는지, 일본 앞에만 서면 왜 작아지는지 의문이다. 이러니 한일 정부 간에 모종의 거래가 있는 것 아니냐는 얘기까지 나온다"며 윤 대통령을 강하게 성토했습니다.

박 전 원장은 또, 일제강점기 때 조선인 강제동원이 대규모로 이뤄졌던 일본 니가타현 사도 광산의 세계유산 등재와 관련해 "그리고 사도 광산 문제는 문재인 정부에서 일본 정부가 등재하려고 하는 것을 유네스코 외교를 통해서 취소시켰단 말이에요. 그런데 다시 이걸 해도 우리 한국 정부가 양해한다?"라고 말꼬리를 높였습니다.

이어 "이건 역사에 대한 부정을 하고 있지 않냐. 그래서 저는 윤석열 대통령이 정신을 똑바로 차려야 된다"고 윤 대통령을 향해 거듭 날을 세웠습니다.

박 전 원장은 그러면서 '사랑 때문에 침묵해야 할' 등의 가사가 있는 김수희 씨 노래 '애모'를 언급하며"그대 앞에만 서면 왜 작아지는가"라고 비꼬아 냉소했습니다.

이에 진행자가 "작아진다고 하는데 왜 작아진다고 보시나요? 그런데"라고 묻자 박 전 원장은 모르겠어요. 친일 사상이 그렇게 철저한지 모르지만은"이라며 "윤석열 대통령이 이러면 이렇게 외교 하면 나라 망해요"라고 답했습니다.

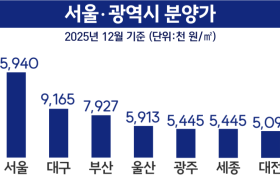

"지금 경제도 (어려운데) 물론 여러 가지 이유가 있겠지만 우리가 중국 러시아와 외교 관계는 그렇고 미국과 일본 일변도라고 하면 거기에서라도 받아 와야 할 것 아니에요"라며 "아무것도 받지 못하고 이렇게 패배한다고 하면 이건 아니죠"라고 박 전 원장은 거듭 현 정권 외교를 강하게 비판했습니다.

네이버 다음카카오 포털 및 유튜브 검색창에 "여의도초대석"을 치면 더 많은 콘텐츠를 볼 수 있습니다.

#윤석열 #네이버 #라인 #친일 #사랑때문에침묵해야할 #김수희 #애모 #여의도초대석 #박지원

댓글

(0)