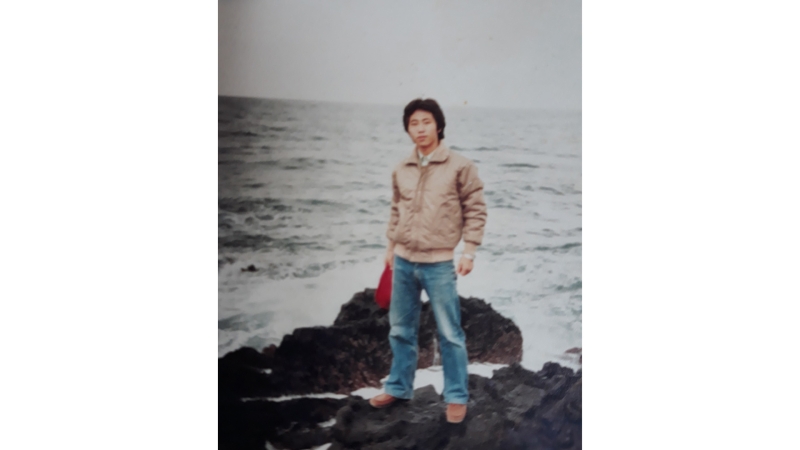

전남 강진 출신으로 줄기차게 남도의 시학을 천착해 온 김선태 시인(목포대 국문학과 교수)이 8월 말 정년을 맞아 정든 모교 교단을 떠납니다.

목포대를 나온 시인은 중앙대 대학원 졸업 후 광주여대 교수를 거쳐 2004년 3월 모교에 부임해 22년간 대학생들에게 시를 가르쳐왔습니다.

특히 그는 목포대 재학 중 대학신문 기자로 활동했으며, 고대신문 전국 대학생 현상문예에 당선, 졸업 때까지 특별문예장학금을 받는 등 모교에 대한 각별한 인연을 간직하고 있습니다.

고(故) 송수권 시인의 눈에 띄어 문단에 나온 시인은 중앙 문단의 구심력에 아랑곳하지 않고, 일관되게 남도의 정서와 정신을 육화하는 시를 써오며 자신의 문학적 자산을 쌓아 올렸습니다.

그는 정년을 맞은 소회를 묻자 "대학에 부임한 지 엊그제 같은데, 벌써 정년퇴임을 하게 됐다."며 "세월의 빠름을 실감하지만 아쉽다거나 섭섭지 않다."고 담담하게 말했습니다.

다음은 일문일답 내용.

-정년 후 앞으로의 활동 계획은?

자유로운 여생을 즐기고 싶어요. 하지만 시를 쓰는 자로서 이제부터 본격적으로 시와 맞닥뜨리고 싶습니다. 서남해의 여러 섬들을 휘돌며 변함없이 바닷물고기와 친해질 것입니다. 구체적으로 손암 정약전의 어류도감이자 고독서인 '자산어보'를 시로 쓰고 싶습니다. 그러기 위해 40여 년을 바다낚시를 통해 물고기와 만나 왔습니다.

◇ "목포대를 택한 것이 운명을 바꾼 계기"-모교 목포대학에 대한 추억과 감회는?

1980년 서울의 모 사립대학교에 합격하고도 학비가 없어 후기 국립대학교인 목포대학교에 입학했지요. 재학 중 고대신문 전국 대학생 현상문예에 당선하여 졸업 때까지 국립대학에는 없는 문예장학금을 받았고, 대학신문 기자로 들어가 기자장학금도 받아 대학을 졸업할 수 있었습니다. 이러한 이력들 덕분에 2004년부터 모교의 대학교수로 부임하여 약 22년간 후배들을 가르치는 영광과 보람도 누렸습니다. 이에 보답하고자 재직 기간 중 매년 1권씩 저서를 출간할 만큼 시 창작과 연구에 몰두했습니다. 돌아보건대, 서울의 사립대학교를 포기하고 지방의 국립대학교인 목포대학교를 택한 것이 제 운명을 바꾼 결정적 계기가 되었다고 생각합니다.

◇ "고(故) 김사현 교수님 은혜 잊을 수 없어"-대학에서 가장 인상 깊은 인물과 사연은?

1980년 당시 국어국문학과장이었던 고(故) 김사현 교수님을 잊을 수 없습니다. '과외금지령'이 내려 더 이상 대학을 다닐 수 없어 자퇴서를 내러 갔을 때 포기하지 말라며 한 학기 학비를 대신 내주었고, 대학신문 기자로 추천하여 4년간 기자장학금을 받도록 도와준 분입니다. 그분이 없었더라면 저는 아마 대학을 포기하고 일찌감치 노동 현장에 뛰어들어 전혀 다른 삶을 살아갔을 것입니다.

-'문학 스승' 고(故) 송수권 시인에 대한 추억은?

송수권 시인은 우리 시단에서 남도 정서와 정신의 지킴이로서 분명한 족적을 남긴 분입니다. 개인적으로는 저를 광주일보 신춘문예로 당선시킨 분으로서 자신의 시 세계를 전수해 준 분입니다. 그러니까 그분은 저의 문학적 스승이요, 저는 그분의 문하생이라 할 수 있습니다. 그분은 현대문명이 위세를 떨치기 시작한 1970년대부터 타계할 때까지 우리 민족문화의 원형이 살아있는 남도를 끝까지 끌어안고 시를 썼습니다. 저 또한 남들이 시대에 뒤떨어진 낡은 문화라고 폄훼할지라도 끝까지 그분의 대를 계승·발전시키는 시를 쓸 작정입니다.

◇ 상처의 극복과 치유의 미학-그동안 추구해 온 시 세계는?

한마디로 제 시 세계는 '남도의 정서와 정신의 육화'로 압축할 수 있어요. 그러나 그 세부 항목을 보면, 한쪽에 남도의 역사, 자연생태, 문화, 풍속 등이 있고, 다른 한쪽엔 현대문명에 반하는 가치의 표상으로서 둥긂이나 느림 같은 인문학적 코드가 찍혀 있지요. 거기에 남도(南道)라는 외지고 반문명적인 공간에서 스스로 중심이 되어 살아가려는 의지로서 자립과 자존도 있고요.

좀 그 스펙트럼이 다채롭다고나 할까요. 하지만 그 모든 것을 촉발하는 출발점이 되는 것은 제 개인의 상처이지요. 그 상처의 삶 속에 쌓인 것을 한(恨)이라고 한다면, 저는 첫인상과는 달리 저는 한이 많은 쪽에 속할 것입니다. 그 한을 남에게 잘 들키지 않고 살아와서 다행이지만요.

그리고 그 한을 극복하고 치유하는 방법론적 코드가 판소리에서 이야기하는 그늘(곰삭음)과 신명입니다. 그러니까 제 시 세계의 방법론적 기저에는 남도 판소리의 미학이 응축돼 있다고 할 수 있어요. 한과 신명은 제 개인에서 촉발하여 남도민 전체로 확산됩니다. 다시 제 시 세계를 요약하자면, '남도의 정서와 정신의 육화'라는 큰 테두리 안에 '상처의 극복과 치유의 미학'이 스며있다고 하겠습니다.

댓글

(0)