'남도인 별난 이야기(남·별·이)'는 남도 땅에 뿌리 내린 한 떨기 들꽃처럼 소박하지만 향기로운 사람들의 이야기를 전하고자 합니다. 여기에는 남다른 끼와 열정으로, 이웃과 사회에 선한 기운을 불어넣는 광주·전남 사람들의 황톳빛 이야기가 채워질 것입니다. <편집자 주>

천불천탑의 비밀을 품고 있는 운주사는 전남 화순군 도암면 용강리에 있는 사찰로 송광사의 말사입니다.

거대한 와불(臥佛), 북두칠성 바위, 기하학적 탑 문양, 조잡하고 투박한 불상, 심지어 목이 떨어져 나간 불상까지 하나 하나가 의문투성이면서도 경외감을 자아냅니다.

누가, 언제, 어떤 목적으로 그 많은 탑과 불상을 세웠는지 1천여 년 세월이 흐른 지금도 여전히 비밀은 풀리지 않고 있습니다.

이는 수많은 화가와 문인들에게 예술적 영감을 불러일으키고 있습니다.

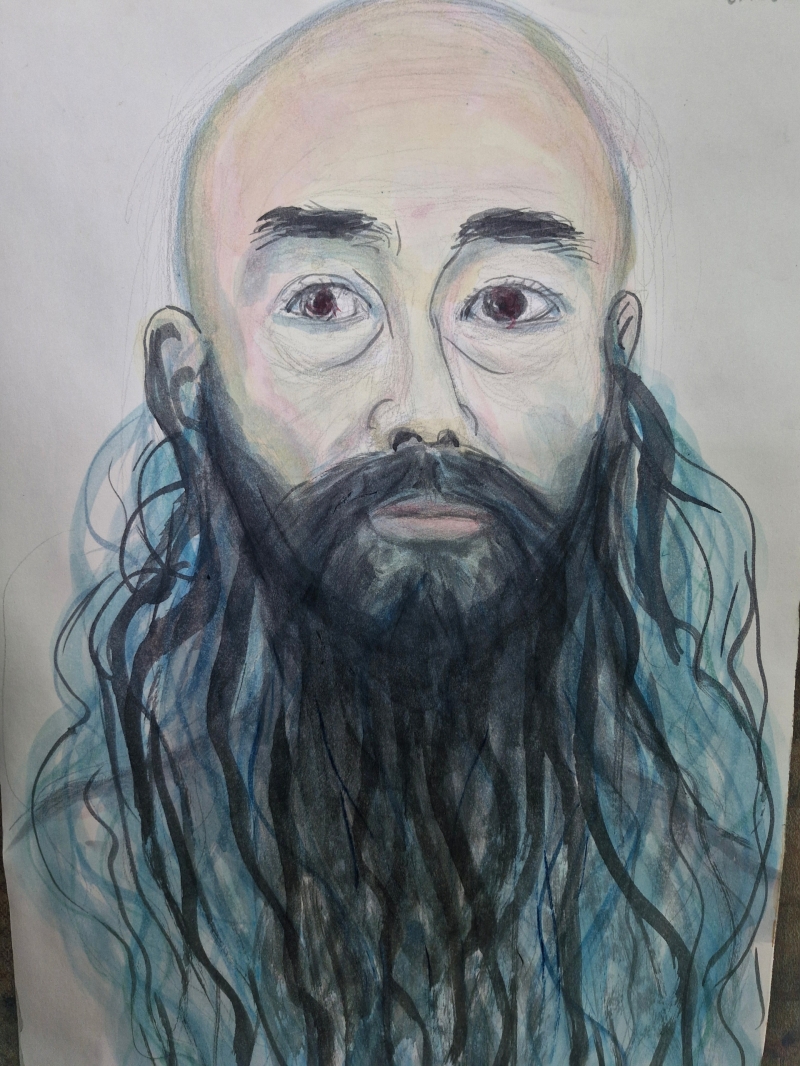

이러한 운주사의 신비로움을 12년째 화폭에 담고 있는 화가가 있습니다.

◇ 대한민국 미술대전서 대상 수상1995년 제14회 대한민국 미술대전에서 '고인돌 마을'로 대상을 수상하면서 세상에 이름을 알린 황순칠 화가가 그 주인공입니다.

황 작가는 2013년 봄부터 운주사를 소재로 그림을 그리기 시작해 지금까지 100여 점이 넘는 작품을 완성했습니다.

그가 처음 운주사를 찾은 것은 1980년대 말이었습니다.

그는 "운주사에 들렀다가 신비로운 느낌을 받은 후 막연히 그리고 싶다는 생각이 맴돌았다"고 당시를 떠올렸습니다.

그러면서 "석불을 보면 기도하는 마음이 저절로 솟아나고 숙연한 마음이 든다"고 고백했습니다.

특히 "산비탈에 놓인 목이 없는 불상을 보면 1980년 5·18 때 전남도청에서 희생된 시신이 떠올려진다"고 말했습니다.

그는 80년 5월 영령들에 대한 부채의식을 안고 살아왔습니다.

전남도청 사수를 위해 뛰어들려 했으나 어머니의 만류로 실행에 옮기지 못한 기억 때문입니다.

그는 운주사 그림에 집중하기 위해 한동안 집을 떠나 수도승처럼 고행 아닌 고행을 하기도 했습니다.

운주사와 가까운 나주 운흥사 문성암 한 스님의 토굴에서 6개월간 머무는가 하면, 화순 도암면 우치분교 부근 농가 흙집에서 2년을 살기도 했습니다.

황 작가는 2020년 5월부터는 전국을 유랑하며 석불 그림을 그리고 있습니다.

유달리 '목 없는 불상'에 애착을 느껴 경주 남산 석불군을 비롯 강원도, 경기도, 충청도 등 사찰의 훼손된 불상을 찾아 그리고 있습니다.

◇ "석불을 보면 기도하는 마음, 절로 솟아"요즘은 강원도 홍천 진리 불상을 그리고 있는데, 이 불상은 목 위로 머리 부분이 6.25 때 폭격으로 떨어져 나간 것으로 알려졌습니다.

여수 소라면 덕양리에서 출생한 황 작가는 집안 형편이 어려워 뒤늦게 미대에 진학한 늦깎이 화가입니다.

아버지가 일찍 돌아가시는 바람에 초등학교 때부터 산에서 땔감을 구하고 손수 밥을 지어야 했습니다.

이런 가운데 희망을 안겨준 것은 그림이었습니다.

미술 시간에 다른 친구들은 물체를 평면적으로 그리는데 반해 황 작가는 원근감을 살려서 표현하자 선생님이 그의 재능을 알아보고 칭찬을 아끼지 않았습니다.

고등학교 졸업 후 그는 의제 허백련 선생이 설립한 연진회에 들어가 금봉 박행보 선생 밑에서 서예와 수묵화를 배웠습니다.

이후 1981년 조선대 미대에 입학하여 서양화로 전공을 바꾸었지만, 서예와 수묵화는 그의 그림의 바탕이 되었습니다.

그가 1985년 대학 졸업작품으로 발표한 '농악'은 수묵화 기법을 응용한 신선한 작품으로서 지금도 미술 평론가들로부터 회자되고 있습니다.

붓 대신 헝겊으로 그린 이 작품은 뛰어난 사실적 묘사력을 기초로 농악의 리듬감을 살려낸 수작으로 평가됐습니다.

◇ '전통적·향수적 정서', 현대적으로 표현그는 마흔의 나이에 이르러서야 대한민국 미술대전에서 '고인돌 마을'로 대상을 수상함으로써 오랜 무명 작가 생활에 마침표를 찍을 수 있었습니다.

그의 작품 세계는 공동체적 삶의 정서와 남도적 서정성에 뿌리를 두고 있습니다.

그가 성장기를 보낸 농촌의 공동체적 삶과 문화적 정서가 진한 향수로 내면에 흐르고 있다가 작품으로 승화되는 것입니다.

아울러 이러한 토속적이고 향토적인 표현성은 남도의 풍수사상을 기초로 독특한 분위기의 화풍을 일궈내고 있습니다.

또한 그는 황소처럼 한가지 주제로 수년간 고집스럽게 작업하는 은근과 끈기를 지니고 있습니다.

'황소작가', '고인돌 작가'라는 별명은 그의 우직함을 반영한 것으로도 볼 수 있습니다.

미술평론가 장경화 씨는 "전통적이고 향수적인 정서를 현대적으로 표현한 황순칠의 그림은 그만의 독창성을 확고히 하고 있다"고 평했습니다.

댓글

(0)