'남도인 별난 이야기(남·별·이)'는 남도 땅에 뿌리내린 한 떨기 들꽃처럼 소박하지만 향기로운 사람들의 이야기를 전하고자 합니다. 여기에는 남다른 끼와 열정으로, 이웃과 사회에 선한 기운을 불어넣는 광주·전남 사람들의 황톳빛 이야기가 채워질 것입니다. <편집자 주>

"요즘 기다리는 편지가 없는데 꼬박꼬박 답장주시는 것, 시창작 교류학습같이 기분이 괜찮습니다. 우린 지금 이 땅의 시인으로서 소외계층들의 그 초라한 인생을 노래하고 있는 셈입니다. 무릇 모든 시는 독자와 시인 사이의 상상력의 교류입니다. 시는 감동입니다. 이 감동이 없을 때 그 시는 아무 의미가 없습니다."

- 2013.04.04. 편지 中

문병란 시인은 박석준 시인에게 '사상의 스승이자 문학의 안내자'였습니다.

문병란 시인은 "민족의식이 없으면 시를 쓰지 마라", "역사인식을 가지고 써라", "은유법 신경쓰지 말고 써라" 등 시의 참여의식을 강조해습니다.

문병란 시인과의 교감은 '하동포구' 답시, 박석준. 문병란 2인 공동시('술집에서, 그 밤의 메뉴') 등 창작으로 귀결됩니다.

◇ 역사인식 반영된 '현장시'로 차츰 변모

또한 이러한 영향으로 이후 박 시인의 시적 경향성은 서정성과 실존주의에 대해서 역사인식이 반영된 현장시로 차츰 변모하게 됩니다.

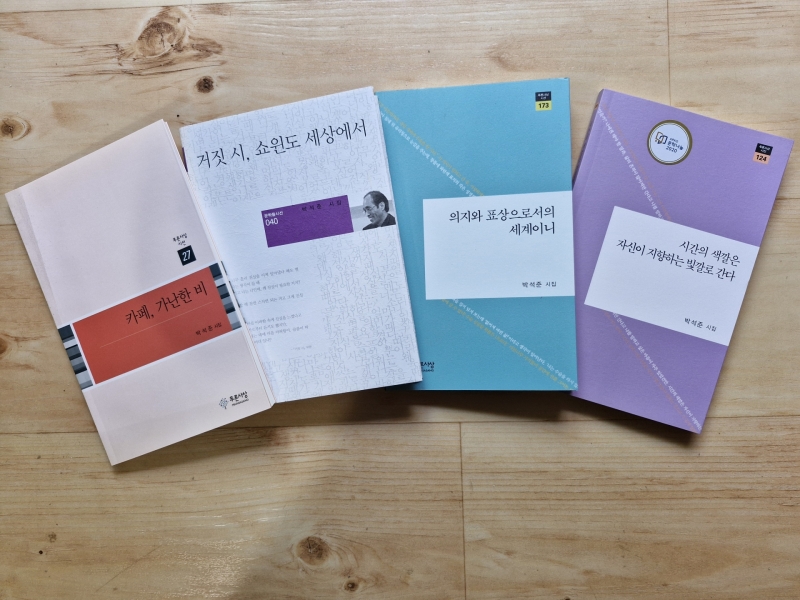

문병란 시인이 작고한 다음 해에 출간된 제2시집 '거짓 시, 쇼윈도 세상에서'(2016, 문학들刊)는 첫 시집과는 확연히 결이 다른 감성이 드러납니다.

첫 시집 '카페, 가난한 비'(2013, 푸른사상刊)가 멜랑콜리 정서에 흠뻑 젖어 있다면, 제2시집은 현실에 바탕을 둔 촉수가 꿈틀거리기 시작합니다.

그리고 박 시인만의 사유와 서사와 템포, 리듬을 가진 독특한 스타일이 세상에 모습을 드러냅니다.

물론 그 속에는 현실에 대한 관찰법이 수놓아져 있어 그의 메시지를 직관적으로 파악할 수 있습니다.

마치 T.S.엘리엇의 염세주의적이면서 문명비판적인 목소리가 담겨 있습니다.

문병란 시인은 편지에서 "기계문명에 대한 생각, 현대생활에 부적응증 두 사람의 공통점도 잘 알 것 같습니다(2013.07.24. 편지 中)"라고 공감을 표했습니다.

제3시집 '시간의 색깔은 자신이 지향하는 빛깔로 간다'(2020, 푸른사상刊)는 질곡의 현대사에서 시국사건에 연루된 가족사를 다루고 있습니다.

◇ 표현 방식과 소재에서 과감한 실험성 표방

두 형의 반독재투쟁과 박 시인 자신의 전교조 활동을 일기를 써나가듯 사실적이고 구체적으로, 그리고 그만의 특유의 어법으로 써내려갔습니다.

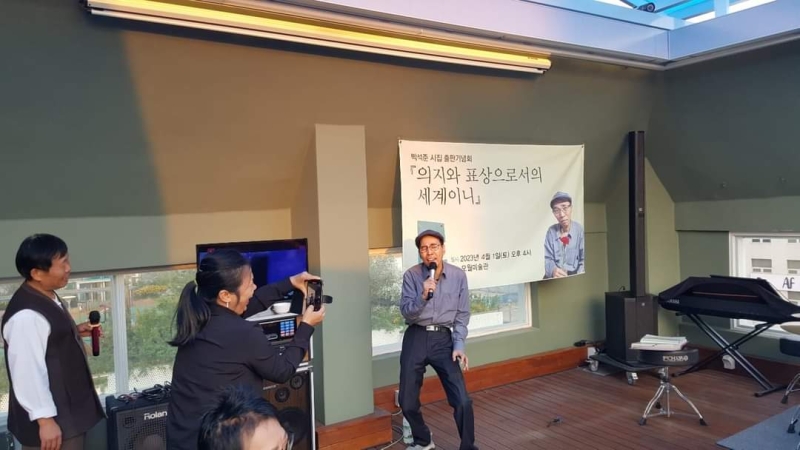

제4시집 '의지와 표상으로서의 세계이니'(2023, 푸른사상刊)는 교직 명예퇴직 이후 쓴 시들로 표현방식과 소재에서 매우 과감한 실험성을 표방하고 있습니다.

특히 실험 가운데 하나는 영웅을 배경인물로 등장시킨다는 점입니다.

역사의 주인공은 보통사람들이라는 인식을 드러낸 것입니다.

또한 그의 시는 몽환적이면서 우수에 가득차 있습니다.

더러는 유럽 예술영화를 보는 것처럼 혹은 무성영화를 보는 것처럼 목소리는 들리지 않고 화면이 흘러가는 느낌을 줍니다.

"그런데 오늘 나는 유동에 오자 유월 밤비를 맞고 걸었다. 사람들이 흘러가고 2층 카페 스토리가 흘러가고 불빛 흘리며 상점들과 돈과 차들이 흘러가는데, 전당포 같은 어두운 방 슬픈 눈이 다시 떠올라서, 방 안에서 어머니가 아파서 곧 세상을 떠날 것 같아서, 나는 결여가 있어서 괴로워서, 어리석어서, 신 살구 같은 유동거리의 유월 밤비를 맞고 걷고 있다."

- 제4시집에 수록된 시 '유동 거리의 유월 밤비를 맞고' 中

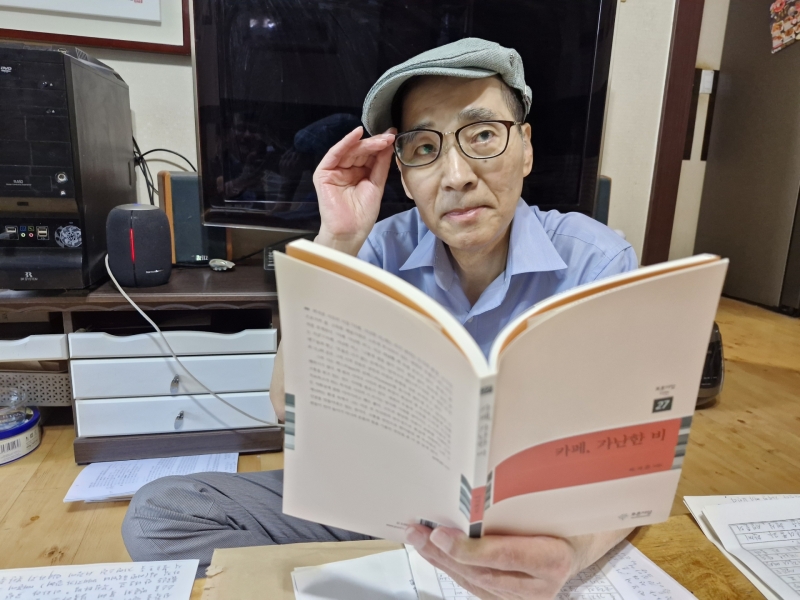

박 시인은 "소리, 시간, 장소 등등 모든 것이 움직인다. 움직이는 것은 움직이는 대로 써야 한다"고 주장했습니다.

◇ "노숙자의 삶을 누가 쓰겠는가. 내가 써야 한다"

이러한 박 시인의 시풍을 가장 먼저 알아본 사람은 문병란 시인으로, '눌언체(訥言體)'라 지칭하기도 했습니다.

김준태 시인은 표현주의, 임동확 시인은 무비즘(Movieism)이라고 일컬었습니다.

하지만 광주 문단에서 이러한 새로운 시풍은 쉽게 받아들이지 않았습니다.

'이것이 시냐', '랩이나 아니리 같다' 등등 논란이 많았다고 박 시인은 밝혔습니다.

반면 "서울, 경상도, 전북 등 타 지역에서 오히려 관심 많았다"고 전했습니다.

박 시인은 앞으로 어떤 시를 쓸 계획이냐고 묻자 "시를 영화처럼 쓰고, 음악처럼 쓰고, 그림처럼 써보고 싶다"고 말했습니다.

그리고 네 번째 시집 '의지와 표상으로서의 세계이니'(2023, 푸른사상)에 수록된 <시인의 말>을 펼쳐보였습니다.

"꽃나무가 주는 자극보다는 나는 사람이 살아가는 모습에 더 짙은 마음을 쏟겠다."

"서민들은 이름없이 가난하게 살다가 간다. 지하철 노숙자의 삶을 누가 쓰겠는가. 내가 써야 한다"고 박 시인은 덤덤히 말했습니다.

#박석준 #문병란 #무비즘 #김준태 #임동확 #광주 #남별이

댓글

(0)